2024文化的軌跡:

文化價值的辯證:對話與實踐

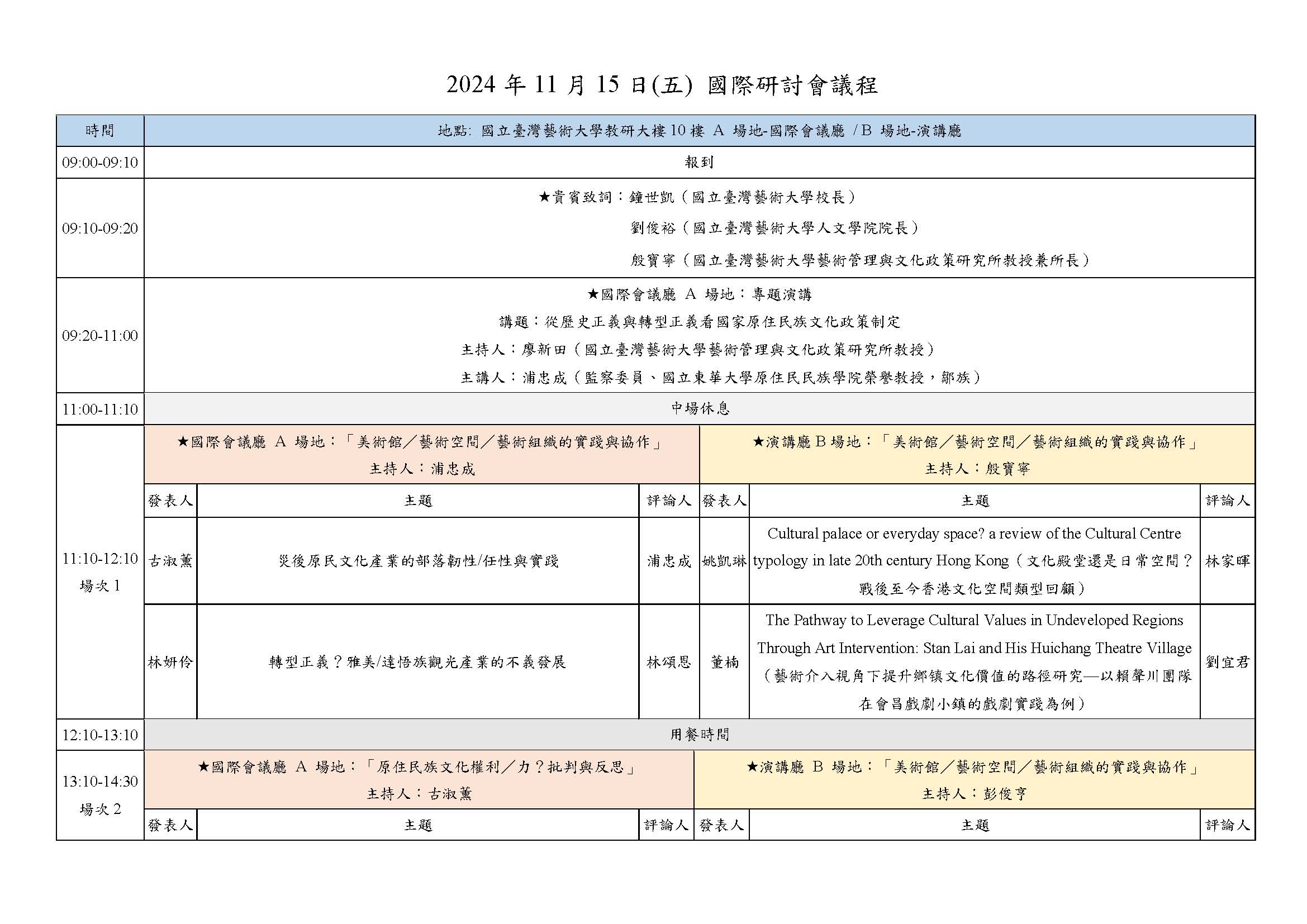

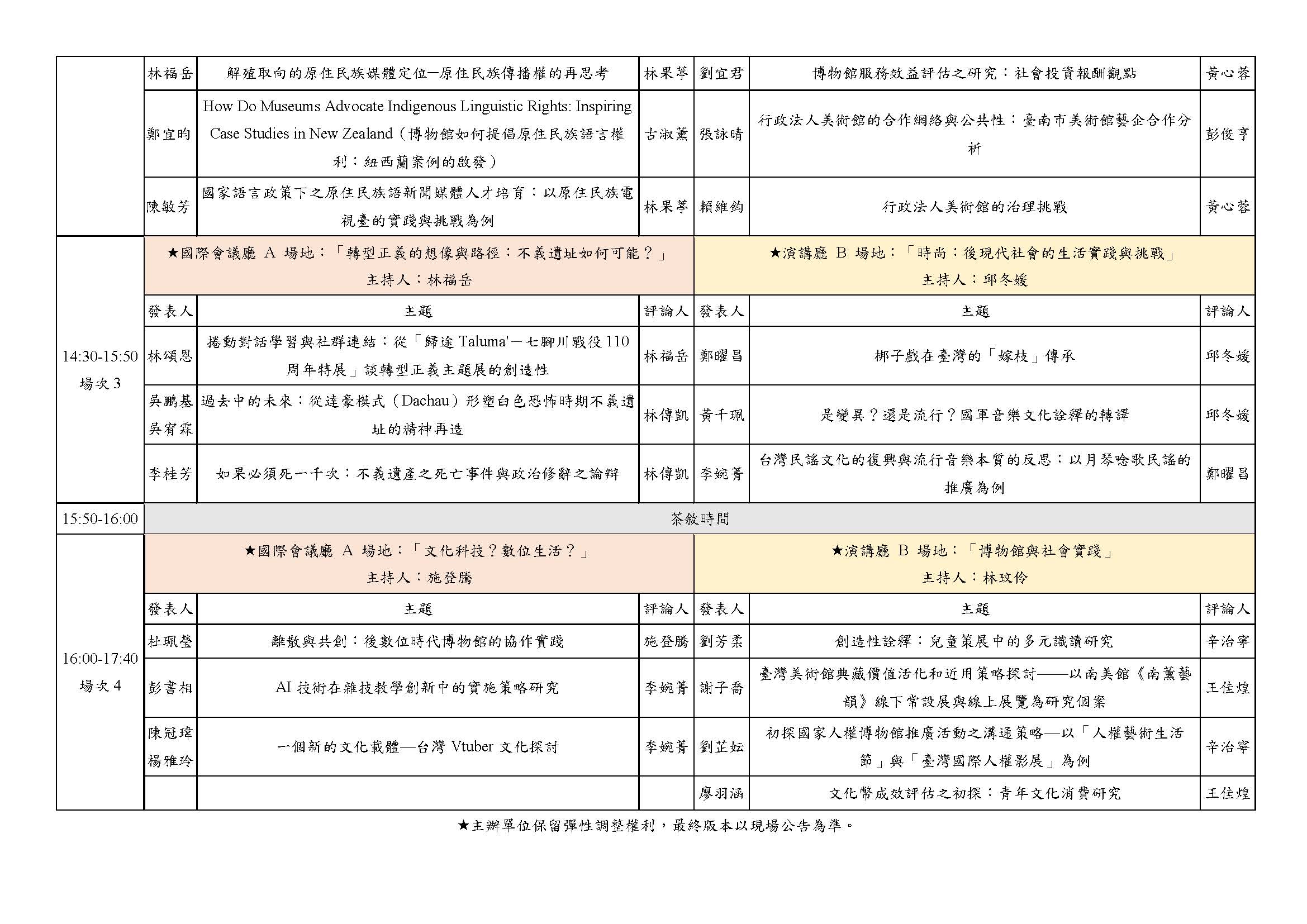

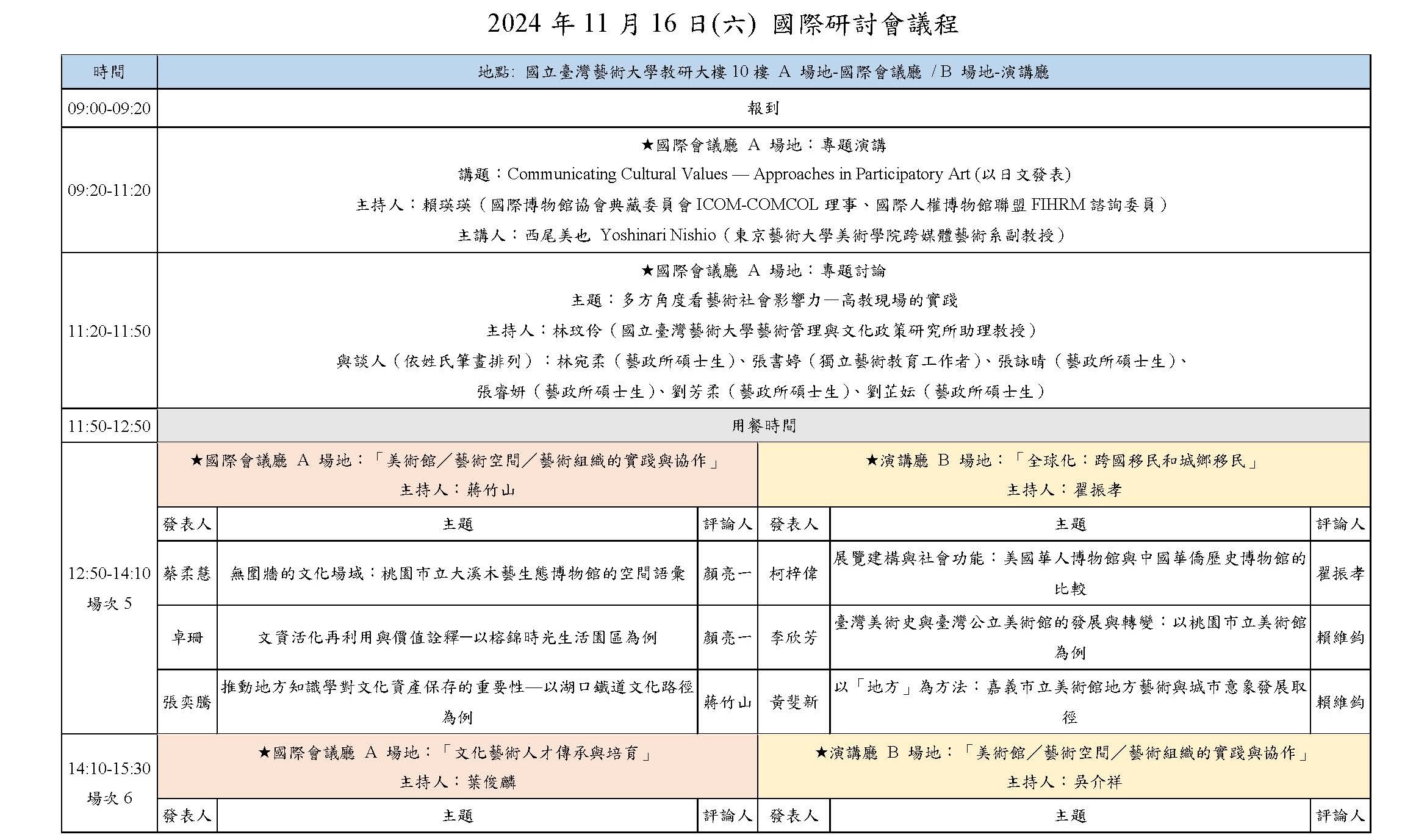

*時間:11月15日(五)-11月16日(六)

*地點:國立台灣藝術大學教學研究大樓10樓

*主辦單位:藝術管理與文化政策研究所

今年(2024年)研討會從文化價值的辯證視角出發,探討在多元文化價值的交織與對話中,如何透過實踐與交流,重新思索文化政策與治理的脈絡與發展軌跡。

本次研討會徵稿議題涵蓋多個面向,包括:「文化藝術人才傳承與培育」、「美術館/藝術空間/藝術組織的實踐與協作」、「文化科技?數位生活?」、「原住民族文化權利/力?批判與反思」、「轉型正義的想像與路徑-不義遺址如何可能」、「全球化:跨國移民和城鄉移民」、「時尚: 後現代社會的生活實踐與挑戰」、「其他與藝術管理及文化治理等相關議題」等子題。研討會期望透過深入探討,促進文化永續發展,並激發社會對相關議題的共鳴。

關鍵字:文化藝術人才傳承與培育、地方美術館與藝術空間觀察、數位文化內容、原住民族文化權、時尚、不義遺址、全球城鄉移民

與會報名連結:https://forms.gle/tipPzCuJBRd9ZP6x7

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

研討會審查結果公告~113.07.03更新

|

2024文化的軌跡文化價值的辯證:對話與實踐 |

||

| 1 |

黃○珮 |

是變異?還是流行?國軍音樂文化詮釋的轉譯 |

| 2 |

姜○彤 |

社會處方箋與文化政策:融合文化與健康促進個人及社會福祉之策略 |

| 3 |

柯○偉 |

展覽敘事、文化認同與社會功能:美國華人博物館與中國華僑博物館的比較研究 |

| 4 |

林○廷 |

民間文化資產教育的動能-以臺北市古風文史讀書會為例 |

| 5 |

林○伶 |

轉型正義?雅美(達悟)族觀光產業的不義發展 |

| 6 |

王○文 |

時尚奇觀與城市行銷 – 以Dior 2023 秋冬男裝金字塔時裝秀為例 |

| 7 |

彭○相 |

AI技術在雜技教學創新中的實施策略研究 |

| 8 |

劉○君 |

博物館社會價值評估研究:以高齡服務為例 |

| 9 |

第一作者:陳○瑋 第二作者:楊○玲 |

一個新的文化載體—台灣Vtuber文化探討 |

| 10 |

杜○瑩 |

離散與共創:後數位時代博物館的協作實踐 Distributed and Coworking: Collaborative Practices in Museums during the Post-Digital Age |

| 11 |

李○菁 |

台灣民謠文化的復興與流行音樂本質的反思:以月琴唸歌民謠的推廣為例 |

| 12 |

郭○妤 |

科技結合博物館教育推廣策略研究_以科工館活版印刷典藏為例 |

| 13 |

毛○純 |

高齡多重志工的服務動機:理性選擇理論下的博物館志工管理 |

| 14 |

鄭○昀 |

How Do Museums Advocate Indigenous Linguistic Rights: Inspiring Case Studies in New Zealand |

| 15 |

賴○鈞 |

行政法人美術館的治理挑戰 |

| 16 |

董○ |

藝術介入視角下鄉村文化價值的路徑研究 ——以賴聲川團隊在會昌戲劇小鎮的戲劇實踐為例 |

| 17 |

蔡○衛 |

「瀕危」宜蘭傀儡戲的生存之道 |

| 18 |

林○岳 |

解殖取向的原住民族媒體定位與政策─原住民族傳播權的再思考 |

| 19 |

卓○ |

文資活化再利用與價值詮釋─以榕錦時光生活園區為例 |

| 20 |

古○薫 |

災後原民文化產業的部落韌性/任性與實踐 |

| 21 |

張○騰 |

推動地方知識學對文化資產保存的重要性—以湖口鐵道文化路徑為例 |

| 22 |

陳○芳 |

國家語言政策下之原住民族語新聞媒體人才培育:以原住民族電視臺的實踐與挑戰為例 |

| 23 |

李○芳 |

如果必須死一千次:不義遺產之死亡事件與政治修辭之論辯 |

| 24 |

張○晴 |

行政法人美術館的合作網絡與公共性:臺南市美術館藝企合作分析 |

| 25 |

楊○楚 |

臺灣櫥窗式藝文展覽空間之發展與經營策略分析 |

| 26 |

張○萍 |

樂園一直在路上,獨立藝術空間培力系統實驗 |

| 27 |

黃○新 |

以「地方」為方法:嘉義市立美術館地方藝術與城市意象發展取徑 |

| 28 |

劉○柔 |

創造性詮釋:兒童策展中的多元識讀研究 |

| 29 |

袁○子 |

非物質文化遺產的現代運作: 福州沈紹安漆藝博物館與臺灣豐原漆藝館的比較研究 |

| 30 |

張○賢 |

轉承與再創造:重要傳統工藝傳習計畫之探析 |

| 31 |

李○芳 |

臺灣美術館營運模式的發展與轉變:以「桃園市立美術館」為例 |

| 32 |

蔡○慧 |

無圍牆的文化場域:桃園市立大溪木藝生態博物館的空間語彙 |

| 33 |

廖○瑄 |

以數位科技促進部落傳統祭儀與樂舞文化之保存與流通 |

| 34 |

姚○琳 |

Cultural palace or everyday space? a review of the Cultural Centre typology in late 20th century Hong Kong |

| 35 |

劉○鈞 |

初探臺灣不義遺址保存手法及政策發展 |

| 36 |

周○萱 |

臺灣傳統工藝人才培育機制與成效 |

| 37 |

劉○妘 |

初探博物館推廣活動之公眾溝通策略—— 以國家人權博物館「人權藝術生活節」與「國際人權影展」為例 |

| 38 |

廖○涵 |

文化幣成效評估之初探:青年文化消費研究 |

| 39 |

謝○喬 |

臺灣地方美術館之典藏價值活化和近用策略——以南美館《南薰藝韻》典藏常設展為研究個案 |

| 40 |

第一作者:吳○基 第二作者:吳○霖 |

過去中的未來:從達豪模式(Dachau)形塑白色恐怖時期不義遺址的精神再造 |

| 41 |

紀○怡 |

公共政策的協力與實踐:以光環境推動工作為例 |

| 42 |

葉○庭 |

長出來的織紋:談原住民族重要傳統工藝—排灣族tjemenun傳統織布的傳習與延續 |

| 43 |

何○穎 |

劇本創作合約研究—— 劇本創作者如何看待作品權益保障與現行契約間的距離 |

| 44 |

第一作者:柯○瑋 第二作者:陳○慧 |

英國藝術品洗錢防制之規範與實踐 |

| 45 |

蔡○任 |

文化基本法後的台灣藝文勞動保障制度規劃現況與問題初探 |

| 46 |

江○綾 |

美術史建構與美術館營運的競合 —以嘉義市立美術館典藏主題展規劃(2022~)為例 |

| 47 |

鄭○昌 |

梆子戲在臺灣的「嫁枝」傳承 |

| 48 |

林○恩 |

捲動對話學習與社群連結:從「歸途Taluma'-七腳川戰役110周年特展」談轉型正義主題展的創造性 |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

研討會審查結果延後發布公告~113.06.23更新

感謝各方投稿者的參與,

由於本次研討會投稿數量超過預期,委員審稿的時間也須延長審查,

審查結果預計延至6月底公告,還請投稿者見諒與耐心等候,

後續將再行通知及在此頁面公告,謝謝。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024文化的軌跡:

文化價值的辯證:對話與實踐

Dialectics of Cultural Values: Dialogue and Practice

國際學術研討會 徵稿啟事

*主辦單位:國立臺灣藝術大學人文學院藝術管理與文化政策研究所

*會議日期:2024年11月15日(五)-16日(六)

*會議地點:國立臺灣藝術大學教研大樓10樓國際會議廳

年度主題

「文化的軌跡」國際學術研討會自2006年起開辦至今已逾18載,期間更是貫徹國內外學術交流、拓展臺灣與全球對話的目標,於近年已成為國內外重要的跨國學術平臺,同時不斷革新國內藝術管理之思維。

「文化」無疑是一個難以具體定義的概念。從人類生活方式的總和,到法蘭克福學派的批判、現代主義/後現代主義與文化轉向,一直到全球化、文化產業、文化科技到文化永續。不同時代,焦慮於對應不同議題,在種種問題意識裡,尋求各種對話的可能。然而,或許在這些多元歧異的各種探問之中,我們應該回頭重新思考,我們所追尋的文化,其所爭奪與關切的價值何在?

今年(2024年)我們以一個從文化價值的辯證視野角度出發,探討在諸多文化價值的辯證過程中,如何藉由對話與實踐中,重新思索文化政策與治理之脈絡與軌跡。

本次研討會的徵稿議題,我們整理出了幾個向度,包含:「文化藝術人才傳承與培育」、「美術館/藝術空間/藝術組織的實踐與協作」、「原住民族文化權利/力?批判與反思」、「文化科技?數位生活?」、「轉型正義的想像與路徑-不義遺址如何可能」、「全球化:跨國移民和城鄉移民」、「時尚: 後現代社會的生活實踐與挑戰」等子題進行討論,以探索在社會中的文化永續,並藉此引發社會的共鳴。

關鍵字:文化藝術人才傳承與培育、地方美術館與藝術空間觀察、數位文化內容、原住民族文化權、時尚、不義遺址、全球城鄉移民

徵稿子題

子題一、文化藝術人才傳承與培育

國家透過政府教育體制培育文化專業人才,為地方博物館、文化資產、美術館等相關文化館所進用的人力機制,在政府體系與文官體制,體制結構促使人事流動已經成為常態,如此常態,對文化行政體制工作者來說,是否已經因為習以為常而無視於工作經驗累積與傳承的需求?

在文化資產保存場域,技藝傳承專業人才從大學教育系統養成外,透過開辦文化資產學院相關活動,以期可啟發民眾參與傳習;但傳統藝師逐漸凋零,人才傳承出現斷層;透過補助、培育系統辦理人才培育外,「傳習」已不可忽略的焦點,為傳統技藝人才培訓重要核心,專業人才培育養成,如何應對現今國家的文化政策發展?

這些記憶/技藝的保存發揚者因工作案場的不確定性等因素,因而選擇改從他業,使得記憶/技藝存而不用,國家是否應從補助的角度持續的對於傳統記憶/技藝進行推動呢?如何發揚傳統藝師的記憶/技藝,均為值得深思的議題。

子題二、美術館/藝術空間/藝術組織的實踐與協作

近年來台灣地方美術館紛紛成立,各縣市美術館的設立,民間企業基金會也紛紛投入美術館的建置與設立,參與藝術環境發展的一份子。與藝術空間相同的是對於當代議題的回應以及提問,透過不同的策展計畫與進駐計畫的方法,試圖創造出獨立的在地觀點,並能接軌國際,作為未來的目標。資源豐富的美術館,與能動性高、實驗性極強的藝術空間、藝術組織,日漸有越來越多重疊且相似之處,彼此合作、協作,甚至共同實踐關係。我們如何確立美術館自身的定位?藝術組織如何在這個協作與公共實踐的關係中,保有自己獨立挑戰的性格?國際的館際聯盟除了跨館舍的對話與協作,美術館又如何與藝術社群形成一個支持系統?在白盒子容器與實驗容器中,形塑出新的藝術與文化視野?如何找到具在地脈絡定位、並開創出未來藝術產業中所產生的多樣與可能性,並在國家文化政策中更加明確的強化支持這樣的公私協力系統,永續的運作,持續發展出它的價值?將會是未來文化政策值得深入思考與探討。

子題三、文化科技?數位生活?

在全球化風潮影響下,處於多元文化衝撞劇烈的社會,使全球文化變得趨向同質化的現象。文化觀念的共享和傳播日益普及,新住民、原住民乃至各民族之間的知識與傳統文化的展現,在現代生活的思想應用跳脫出許多過去的思惟,以一種非線的方式在現代生活中滲透在應用,在個人民族誌的隱私和版權問題、知識的傳播以前所未有的速度跨越國界,各種文化、娛樂內容在數位世界穿梭自如。數位傳播促進了不同文化之間的交流與理解,帶來文化多樣性和便捷的同時,也面臨著強勢文化入侵、本土文化認同等新挑戰。而在時尚產業與文化間的各種激盪對話,也透過數位媒體的重塑,透過符碼應用到延伸做為文化文本展演美學、身份、社會認同與反抗等等的複合體,產生了新的文化信仰。

「文化」範圍涵蓋在文化遺產、民俗、傳統知識、以及各族群、社群的藝術和技能,在這個範疇上的權利保護與尊重和保障其文化所表達的原創性和獨特性,並確保創作者或文化持有者在文化知識範疇裡所衍生出來的經濟產物獲得認可,文化本體也能得到應有尊重。我們如何透過法律的保障,促使文化在進用的過程裡能不偏離其原始智慧的象徵意義,亦能開創新的可能性。文化所展現的多樣性與重疊交融的新的可能,要如何能被予以保護,將是未來文化政策的制定與實踐更需要思考及對話的方向。

子題四、原住民族文化權利/力?批判與反思

原住民文化權為原住民享有選擇、享受依其傳統文化而生活之權利。當代原住民面臨著多重挑戰,包括傳統文化的衰微、環境的變化與影響,以及原住民智慧財產權之保護和文化權益的主張等。文化的再現與復振,這些課題之討論與傳播不僅需要媒介的介入,同時也依賴於檢視政府文化傳播政策和文化法律的支持。

原住民媒體權之重要實踐,最具指標性為財團法人原住民族文化事業基金會所運營之媒體,涵蓋電視台和廣播台,加上近年來,基金會也因應全球新媒體發展趨勢,拓展新媒體業務領域。原文會自2014年獨立運營族群媒體至今,經歷了數位媒體的迅速崛起和媒體環境的巨大變遷,此時對於組織運營、法規制定、實務操作,以及促進不同族群間交流的方式,應重新檢視其對於原住民族的現代意義。

同樣實踐原住民族文化權,2022年博物館的新定義強調了其「可接近性、包容性、多樣性及永續性」,議題倡議,同時具有公共教育意義,在原住民族地區具體之政策為由原民會文化發展中心輔導之原住民族地方文物館,至今全國共設有29座,自2000年起陸續建立,成為滋養台灣原住民文化的關鍵場所。然而在運營過程中遇到了組織編制、營運主體、財務、策展能量、專業人才培育等營運上的挑戰。隨著國立原住民族博物館預計將於2027年開幕,地方文物館與未來國家層級博物館之政策規劃與方向,值得深入思考與探討。

子題五、轉型正義的想像與路徑-不義遺址如何可能

轉型正義的目的是在如何面對過往的歷史中,那些受到獨裁與戰爭發生的種種歷史事件裡所受到壓迫的人民。於現今民主的普世價值,如何處理優先要面對的是,不義遺址在文化資產的位置裡,縮影對歷史與社會關係,如何進行和解與對話,而這樣的過程,促使轉型正義逐漸成為國際上面對歷史與社會現況的重要方向,更是防範未來對於人權的保障。其中,不義遺址的處理不僅是歷史問責的過程,更是社會集體回憶與身份重建的關鍵,所要面對不僅是一個歷史建物存在,而是歷史發生後對世代影響與社會狀態的回應。這種種的面向將影響我們對自身文化理解認同的歧異。如何梳理在歷史中具備『見證歷史』的不義遺址,真正回應到不只是當下過去所發生的事件,成為當下與未來建構文化政策上更具省思的思辨。

子題六、全球化:跨國移民和城鄉移民

全球化和科技的發展,我們生活在一個日益緊密相連的時代,人類的跨國移動越發頻繁。移民的人口流動、人才跨國流動、第三世界國家移民的遷徙、跨國商業貿易等形成不同的跨國關係網絡,在全球範圍內產生了深遠的影響;與此同時,都市化的發展,形成了以城市為中心的群體遷徙,帶來人口和社會結構的變化。族群和移民遷徙不只包含人口的移動,還帶來不同的文化、語言、宗教及生活習慣等多元文化的交流和衝撞。在跨文化的新環境中,群體遷徙面臨著融入在地環境的壓力,還需要處理與自我和國族文化認同的議題。伴隨著該群體在經濟、政治及文化方面的影響力增加,移民群體已然成為社會不可缺少的一部分。在此背景下,國家如何定義自身的角色與社會責任?文化政策如何發揮作用?博物館如何建立與不同移民社群的合作關係,並界定和展示不同的歷史移民族群,發掘不同的移民記憶?共同的文化記憶如何塑造?

子題七、時尚: 後現代社會的生活實踐與挑戰

時尚是我們身體與思想的延伸,是一種符號與儀式,是語言之外的溝通方式,藉由建構、傳達、體驗與解釋,對外顯示身份,向內告白自我。它不是循著傳統線性時間循序進化,而是跳躍式在時間斷裂成當下即永恆的碎片裡進行價值與意義的交換,藉由不斷否定自我與創新獲得新生,所以生命力永不枯竭。過程中,美與醜、高雅與世俗的判斷都在情愫的交融下,相互激盪而匯合。

時尚以非理性的邏輯詮釋感官所能感知的,而感知來自於家庭、教育、群體以及生活體驗的累積,以身體及其所延伸做為文化文本展演美學、身份、社會認同與反抗,是符號形式建構的複合體,遊走於短暫而特定的時空中。而在城市化與資訊網路化的世界裡,時尚以多樣性的符碼滲透到我們的意識中,取代傳統的上行下效模式,並以計劃性的過時與陳舊的概念,鼓勵消費,縮短每個時尚生命週期,創造出一個活躍、細化、娛樂化與社會自行再生產的時尚世界。

資本主義下的時尚幾乎跨足所有相關領域,包括設計、工藝、製造、科技創新、行銷、傳播、銷售、節慶、觀光休閒等。在快速且數量龐大的消費及計劃性淘汰下,加深了環境可續性的負擔,在整體經濟產業鏈中,參與者和機構如何在社會建構的假設、價值觀與規範中,善盡角色與責任於生活實踐中。

雖然時尚促進社會階級之間的流通性與共通性讓人人可以參與,同時也加速國家藩離的模糊,面對文化與記憶的侵蝕,我們需要什麼樣的政策與機制,積極的在時尚產業裡,創造豐富的生活價值與意義。

子題八、其他與藝術管理及文化治理等相關議題

藝術管理與文化隨著時代滾動不斷產生變化,各領域的藝術管理與實踐、文化治理、文化政策、文化民主、文化外交、網絡治理、國際文化交流、新數位文化科技媒體、藝文勞動條件、企業的文化社會影響力等相關議題,皆歡迎投稿。

投稿說明

1、本研討會接受中文及英文稿件,並統一採線上報名方式,報名網址為:https://forms.gle/55tVomReujB9sYwKA。

2、論文摘要建議包括:問題意識或重要性、研究方法或設計、研究發現、預期結論或建議之說明、關鍵詞(不超過五個)。中文摘要以300-500字為原則,英文摘要以300 字為原則。

3、審查方式:

(一)由本籌備小組送請相關學者專家進行論文摘要審查。

(二)為鼓勵國內外博、碩士研究生踴躍參與發表,本研討會將獨立進行研究生摘要審查,保留一定比例之博、碩士研究生論文發表篇數。

(三)審查結果將於2024年6月22日於「國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所」網站公告,並以電子郵件通知投稿者。

4、論文摘要截止日:即日起至2024年6月11日下午5時止。

5、論文全文截止日:

(一)論文摘要通過審查者,應於2024年9月20日前繳交論文全文電子檔,否則不排入議程。

(二)與會論文得以中文或英文撰寫,論文字數中文以10,000至15,000字為原則,英文以8,000至10,000 字為原則。論文格式參考APA格式。

(三)論文全文不得為已出版者,文責自負。本會不額外提供稿酬。

6、論文公開及出版:錄取之論文摘要電子檔將置於本研討會議程網站。本會印製之會議論文集紙本僅提供主持人及評論人索取。論文全文電子檔,將依發表人意願上載至會議網站。

7、聯絡人:

會議籌備小組洪小姐,電話:02-22722181Ext.2701

電子信箱:amcpntua@gmail.com

8、相關網址:

藝術管理與文化政策研究所官網https://acpm.ntua.edu.tw/web/index/index.jsp

藝術管理與文化政策研究所臉書粉絲頁https://www.facebook.com/ACPMForum/

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2023文化的軌跡:藝術.管理.人工.智慧

Arts|Management|Artificial|Intelligence

時間:10月27日(五)-10月28日(六)

地點:國立臺灣藝術大學教研大樓10樓國際會議廳及演講廳

主辦單位:藝術管理與文化政策研究所

今年(2023年)研討會從文化的軌跡展開對談,探討藝術管理與文化政策如何因應數位人文與科技帶來的衝擊與其衍生的技術

本次研討會徵稿議題涵蓋多個面向,包括:「文化政策V.S地緣政治」、「藝術管理中的女性」、「從文化影響評估到數位人文」、「科技愛文化?數位、AI,與文化」、「後疫情:藝術零距離?」、「藝文節慶與設計治理」、「其他與藝術管理及文化治理等相關議題」等子題研討會期望透過深入探討,促進文化永續發展,並激發社會對相關議題的共鳴。

關鍵字:城市治理、文化治理、文化政策、藝術勞動、藝術管理、文化科技、人工智慧

研討會議程~112.10.18更新

2023年10月27日議程

|

時間 |

議程內容 |

地點 |

||

|

09:00-09:30 |

研討會報到 |

教研大樓10F |

||

|

09:30-09:40 |

貴賓暨師長致詞 |

臺灣藝術大學 教研大樓10F 演講廳 |

||

|

09:40-11:40 |

專題演講引言 |

|||

|

專題演講:性別、展演與帝國的滋味 主持人:廖新田 |

||||

|

11:40-13:00 |

用餐時間 |

|||

|

13:00-14:30 (國際會議廳) |

主題:文化政策V.S地緣政治 |

|||

|

場次1 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

黃基成、賴憶婕 |

都市原住民與文化治理-以桃園市原住民族文化會館原風踩街為例 |

劉俊裕 |

||

|

王佩鈴 |

永續發展下美術館空間轉變-以高雄市立美術館展覽空間重塑「光間」為例 |

顏亮一 |

||

|

陳怡如 |

城市博物館與公眾參與:以嘉義市立博物館為例 |

顏亮一 |

||

|

14:30-14:40 |

休息時間 |

|||

|

14:40-16:10 (國際會議廳) |

主題:從文化影響評估到數位人文 |

|||

|

場次2 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

鄭亦均 |

以玩家體驗為導向-探究魔獸世界虛實混成的文化衝擊 |

劉定綱 |

||

|

施登騰 |

維度與感知的轉向:因應空間轉譯技術的數位人文政策與思考 |

曹筱玥 |

||

|

施登騰、邱誌勇 |

數位時代的文化體驗:數位典藏中的真實替換現象 |

曹筱玥 |

||

|

16:10-16:20 |

休息時間 |

|||

|

16:20-17:50 (國際會議廳) |

主題:科技愛文化?數位、AI,與文化 |

|||

|

場次3 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

柯惠晴 |

價值化、工具化、娛樂化:臺灣文化科技政策的擴張路徑 |

施登騰 |

||

|

謝思盈、廖美惠 |

藝術作為一種照顧:從數位處方箋應用探討高齡服務 |

施登騰 |

||

|

林媛媛、江宗哲 |

AI 專案中的設計活動:從 STS 框架到以人為中心之設計目標的研究 |

陳逸淳 |

||

2023年10月28日議程

|

時間 |

議程內容 |

地點 |

||

|

09:00-09:30 |

研討會報到 |

教研大樓10F |

||

|

09:30-09:40 |

專題演講引言 |

臺灣藝術大學 教研大樓10F 國際會議廳 |

||

|

09:40-10:40 |

專題演講: Colliding worlds or new futures (碰撞的世界還是嶄新的未來) 主持人:賴瑛瑛 |

|||

|

10:40-11:00 |

休息時間 |

|||

|

11:00-12:00 (國際會議廳) |

主題:藝術管理與文化政策 |

|||

|

場次4 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

鍾宛彤 |

國家文化藝術基金會之視聽媒體藝術評價機制 |

謝景岳 |

||

|

劉麗婷 |

從新南向政策之東南亞文化交流看中介組織的角色-以財團法人文化臺灣基金會「Sea Plateaus」計畫為例 |

謝景岳 |

||

|

12:00-13:00 |

用餐時間 |

|||

|

13:00-14:30 (國際會議廳) |

主題:藝文節慶與設計治理 |

|||

|

場次5 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

林俊強 |

節慶活動的治理——以澳門拉丁城區幻彩大巡遊和澳門光影節為例 |

賴嘉玲 |

||

|

張琳英 |

從服務設計觀點談地方藝文節慶─以浪漫台三線藝術季新竹北埔展區為例 |

林冠文 |

||

|

郭唐菱 |

探索設計政策的跨域視角—以台灣經驗為例 |

林冠文 |

||

|

14:30-16:00 (國際會議廳) |

主題:後疫情:藝術零距離? |

|||

|

場次6 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

林敏賢、陳明秀 |

美術館線上展覽類型分析:以北美館、國美館、高美館為探究中心 |

林玟伶 |

||

|

歐蕙瑄 |

博物館的典藏資料開放與線上參與研究—以開放博物館為例 |

林玟伶 |

||

|

蕭詠妍 |

後疫情時代下Y世代對參與藝術博覽會方式之態度分析初探 |

黃海鳴 |

||

|

16:10-16:20 |

休息時間 |

|||

|

16:20-17:40 (國際會議廳) |

主題:數位科技時代的多元文化 |

|||

|

場次7 |

作者 |

主題 |

評論人 |

|

|

謝惠伃 |

以博物館為方法:常民記憶的保存與再現——以新富町文化市場「一口新富」常設展為例 |

林宜珍 |

||

|

陳淑如、游章雄 |

從故宮發行之NFT收藏品之動機與文化消費及魅力因子現象初探 |

林宜珍 |

||

|

簡子涵 |

數位文藝復興:藝術進駐移動性的詮釋轉向 |

董維琇 |

||

|

17:40-18:00 |

研討會總結 |

|||

*舉辦單位保留彈性調整權力,最後版本以現場公告為準

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023文化的軌跡:藝術.管理.人工.智慧 Arts|Management|Artificial|Intelligence

國際學術研討會 徵稿啟事

*主辦單位:國立臺灣藝術大學人文學院藝術管理與文化政策研究所

*會議日期:2023年10月27日(五)-28日(六)

*會議地點:國立臺灣藝術大學教研大樓10樓國際會議廳及演講廳

年度主題

「文化的軌跡」國際學術研討會自2006年起開辦至今已逾17載,期間更是貫徹國內外學術交流、拓展臺灣與全球對話的目標,於近年已成為國內外重要的跨國學術平臺,同時不斷革新國內藝術管理與文化政策的知識內涵與潮流。

去年我們針對聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),期待指引全球一起行動,邁向永續,獲得熱烈的回響;而今年將延續往年的執行經驗,持續以全球趨勢展開對談,並將會議命名為「2023文化的軌跡:藝術.管理.人工.智慧-Arts|Management|Artificial|Intelligence」,旨在探討藝術管理與文化政策如何因應數位人文與科技帶來的衝擊與其衍生的技術(諸如區塊鏈、人工智慧、5G網路、雲端資料庫、線上繪圖與音樂平台及App、ChatGPT、AR/VR…等),亦即文化科技的應用策略、回應或作法。

藝術(Art)原來普遍的意思是指各種不同的技術(Skill) 與人工(Artificial)之間,在原意上僅有一線之隔;而將人工昇華為創作,就成就為藝術家/工作者(Artist),在進行勞動的同時,透過智慧(Intelligence)將其精深,並進一步的進行管理(Management),在科技進步的現代,上述四者在藝術管理與文化領域該扮演什麼角色、勞動關係將如何轉變、城市治理與地緣政治如何革新、對於文化上衝擊為何?為本年的對話及探討重點。

關鍵字:城市治理、文化治理、文化政策、藝術勞動、藝術管理、文化科技、人工智慧

徵稿子題

子題一、文化政策V.S地緣政治

文化部在2018年推出藝術合作的南向政策—「多元新南向,文化心視野」、國家文化藝術基金會於2022年開始與澳洲駐台北辦事處合作「臺澳藝術交流夥伴計畫」,而文策院於2022年為全面協助臺灣文化內容產業推展亞洲市場,多元且深度地參與展會國際影視產業盛事之一的韓國釜山「亞洲內容暨電影市場展」(Asian Contents & Film Market)並與大會簽署合作備忘錄,建立更廣泛的海外市場合作關係。近年台灣的文化政策發展已愈趨向地緣政治上的使力與梳理,也有所累積,但從一個曾經受美國壓力的電影「配額」方式而影響到的文化環境,到大量觀看「NETFLEX」上的韓劇、接受K-pop 入侵的現狀中,我們仍然需迫切尋找出台灣最真實而永續的地緣文化政策。

子題二、藝術管理中的女性

藝術界歷來由男性主導,不論是在藝術創作領域或是藝術管理皆然。藝術界女性平均收入比男性普遍來的低,高級管理階層等薪酬較高的職位,例如博物館館長,大都為男性擔任。此外,女性在承擔懷孕和育兒責任的情況下,經常面臨工作與生活平衡方面的困境,也因此導致男女任用的不平等,制度上缺乏對於女性勞動者的保障。再者,就其他勞動者而言,低薪資、工時過長、業務繁重是藝術管理職務常態。藝術機構以工作者對藝術的熱愛做為號召,工作者在職場往往負荷龐大的業務量,付出和所得並不相符,勞動著的工作福利和工作環境安全經常被忽略。

在藝術管理領域落實性別和勞動平等仍需各方努力,制度面必需採取具體措施,結構面上亦需針對各項議題予以關注探討,一個更具包容性和公平性的藝術世界是藝術管理需要營造的。

子題三、從文化影響評估到數位人文

在當代數位及網路技術蓬勃發展的環境裡,各項數位技術及數位人文的發展,諸如5G、人工智慧(AI)、區塊鏈、虛擬私人網路(VPN)、雲端資料庫運用、虛擬與擴增實境(VR、AR、XR)技術,在有助於文化、藝術及相關產業發展的同時,亦產生有關價值定位、版權保護、市場競爭、文化衝擊等現象產生。致使文化影響的評估,不應僅存在於實體的建設上,在數位化的虛擬世界中,文化影響評估應佔有什麼樣的地位?數位科技的即時性與普及性之快速崛起,正改變著人們的生活、工作及溝通方式,文化政策及藝術管理的發展將如何與之因應?藝術及文化產業是否會因此而產生新的市場競爭模式,或者是被數位科技取代?

因應數位科技發展的潮流,如何將其作為方法,凸顯「人」在其中扮演的角色, 是目前當代社會重要的課題之一。

子題四、科技愛文化?數位、AI,與文化

在數位科技的發展脈絡中,數位化及AI人工智慧及於近年快速崛起, 如ChatGPT、繪圖網站、大數據、元宇宙等科技技術,皆如雨後春筍般的使文化科技嶄露頭角,而衍生興起的聲浪是各式「人」的工作、智慧及經驗將被AI人工智慧所取代;然在藝術與文化的領域中,人的創意及創新性所帶來的創造力、技巧及專業知識、美感、適應性、靈活性、敏銳度與組織及領導等特質,是否能真的被人工智慧所取代?又抑或是運用其作為工具?

面對衝擊,我們可以將衝擊轉化成各式前所未有的機會;我們如何展現藝術家、藝術與文化管理(或相關從工作者)的不可取代性,並以人工智慧加乘藝術創作、市場、實作、研究、管理等面向的發展,為未來持續探討的重點與趨勢,並從中挖掘新的經驗與方法,共創嶄新的藝術與文化形態。

子題五、後疫情:藝術零距離?

隔離政策嚴格的防疫期間,藝術家的展演(特別是表演藝術類)機會幾乎為零。如此隔離中的醞釀後,後疫情時代出現了大量的藝術活動因著:1.被延後需執行的專案;2.新補助(因疫情而成立的補助等);3.因應疫情所改變的全球情境(包含線上工具的大量應用),而引導啟發的新創作等,加上迎面而來的元宇宙、AI相關的趨勢探討與應用,藝術的呈現在策展或製作幾乎進入了一個始料未及的新世代—「後疫情時代」。策展人、研究者、藝術家如何面對這個多元衝擊綻放出精粹的成果,在本研討會中希望獲得與會者精闢的對話。

子題六、藝文節慶與設計治理

臺灣是具文化多樣性特質的寶島,近年來地方的藝文節慶及設計展會蓬勃發展,帶動了文化與藝術行業的良性競爭、觀眾及消費者需求的增加、傳統文化的轉型及城市形象的提升;然在藝文節慶中,設計為其中的重要成員之一,從視覺、舞/展台、聲光、宣傳等方面皆影響參加者的主客觀感受,兩者加乘亦可帶動城市經濟、觀光與文化價值的提升。

透過設計的治理,從藝文節慶的規劃、管理、評估至決策的過程,除確保藝文節慶文化價值外,亦可促使不同設計領域的協作並共同與文化藝術產業進行對話。藝文節慶與設計治理,不僅是相輔相成地共同發展,更是未來城市治理的關鍵元素之一;從兩者之間溝通、對話到實踐的過程之中,將影響一個城市的產業、文化、市場、建設、經濟、觀光等治理要素,除應促成更多方、多樣性的對話外,亦是當下藝術文化與設計產業的重要研究議題之一。

子題七、其他藝術管理與文化政策相關議題

藝術管理與文化隨著時代滾動不斷產生變化。各領域的藝術管理與實踐、文化治理、文化政策、文化民主、文化外交、網絡治理、國際文化交流、新數位文化科技媒體、藝文勞動條件、企業的文化社會影響力等相關議題,皆歡迎投稿。

投稿說明

1、 本研討會接受中文及英文稿件,並統一採線上報名方式,報名網址為:https://forms.gle/v8R8jV1492Yhp3Pq6。

2、 論文摘要建議包括:問題意識或重要性、研究方法或設計、研究發現、預期結論或建議之說明、關鍵詞(不超過五個)。中文摘要以300-500字為原則,英文摘要以300 字為原則。

3、 審查方式:

(一)由本籌備小組送請相關學者專家進行論文摘要審查。

(二)為鼓勵國內外博、碩士研究生踴躍參與發表,本研討會將獨立進行研究生摘要審查,並保留一定比例之博、碩士研究生論文發表篇數。

(三)審查結果將於2023年6月20日於「國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所」網站公告,並以電子郵件通知投稿者。

4、 論文摘要截止日:即日起至2023年5月30日止。

5、 論文全文截止日:

(一)論文摘要通過審查者,應於2023年09月04日前繳交論文全文電子檔,否則不排入議程。

(二)與會論文得以中文或英文撰寫,論文字數中文以10,000至15,000字為原則,英文以8,000至10,000 字為原則。論文格式參考APA格式。

(三)論文全文不得為已出版者,文責自負。本會不額外提供稿酬。

6、 論文公開及出版:錄取之論文摘要電子檔將置於本研討會議程網站。本會印製之會議論文集紙本僅提供主持人及評論人索取。論文全文電子檔,將依發表人意願上載至會議網站。

7、 聯絡人:

會議籌備小組張小姐,電話:02-22722181Ext.2701

電子信箱:amcpntua@gmail.com

8、 相關網址:

藝術管理與文化政策研究所官網https://acpm.ntua.edu.tw/web/index/index.jsp

藝術管理與文化政策研究所臉書粉絲頁https://www.facebook.com/ACPMForum/